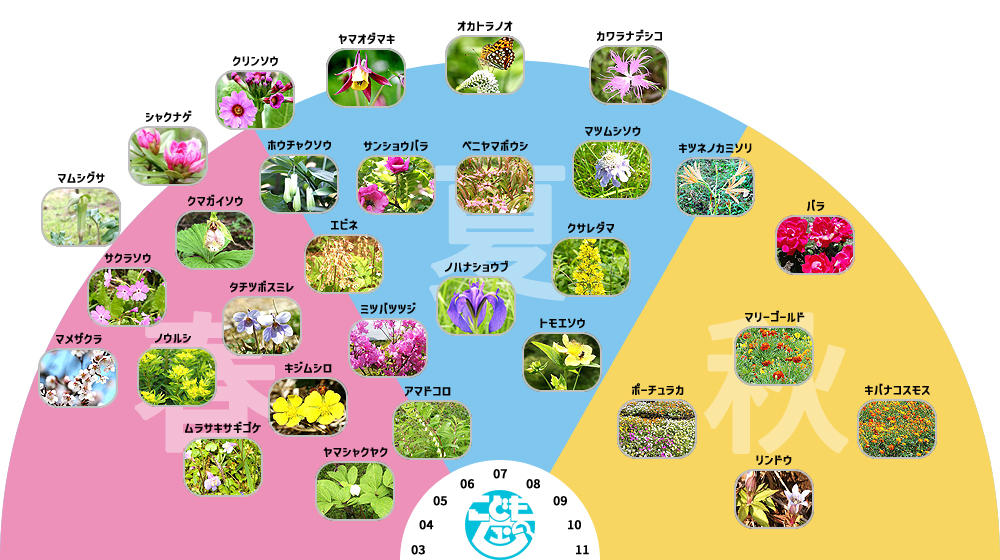

富士山こどもの国園内には、富士の麓ならではの山野草が多く生育しています。

富士山こどもの国は、富士山南麓900mの冷温帯という気候帯に入り、植物の最も多いところです。ごく普通の植物から環境省の絶滅危惧種に選定されているものまで、その数約800種類以上。

富士山こどもの国では、こうした山野草をガイドが案内する自然観察会を定期的に実施しています。

花の見ごろカレンダー

スズラン

北海道や東北地方の高山に自生する多年草ですが、各地の庭などに園芸用として栽培されています。

初夏に花茎を出して穂状に花をつけ、芳香があり、香水の原料にもなります。

果実は球形の赤い液果です。

| 花言葉 | 純粋、謙虚 |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 街 かおりの丘、草原の国 花の谷 |

アマドコロ(ユリ科アマドコロ属)

冬のあいだ地中に根茎をのばし、春に地上に芽を出し、花を咲かせます。その姿はスズランに似て、一本の主軸の左右に交互に笹の葉に似た細長い葉をつけ、その葉の付け根ごとに1~2個の花をぶら下げます。

| 花言葉 | 元気を出して |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

ミツバツツジ(ツツジ科ツツジ属)

富士山こどもの国付近に自生するツツジの仲間では一番早く、葉の開く前に花が咲きます。小葉が3枚ずつ出ることによりこの名前がついています。

| 花言葉 | 愛の喜び |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 園内全域 |

エビネ(ラン科エビネ属)

北海道から九州まで、日本各地に原産する多年草です。代表的な野生ランで、樹木や石などの他物に付着する「着生ラン」に対し、地中を這う地下茎から花を咲かせるので「地生ラン」と呼ばれます。この属の仲間は数十種分布し、かつては各地の山野に自生していましたが、自生種は採りつくされ、今は絶滅の危機に瀕しています。

| 花言葉 | 謙虚、誠実、にぎやかな人柄 |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

マメザクラ(バラ科サクラ属)

桜の野生種の一つ。フジザクラやハコネザクラともいいます。富士山近辺やその山麓、箱根近辺等に自生しています。高山気候の場所でも育ち、一般的な桜より寒さに強い桜です。大きく育たなくても花を咲かせるため、庭木や盆栽としても非常に有用とされています。

| 花言葉 | 純潔、心の美、優れた美人 |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 街の広場 |

ホウチャクソウ(ユリ科チゴユリ属)

花の垂れ下がって咲く様子が仏舎利塔の軒に下げる鈴(宝鐸/ほうちゃく)に似ていることからこの名前がついています。花は筒状のままで正開することはありません。有毒植物で、食べると嘔吐や下痢をひきおこし、場合によると心臓の機能に障害を起こし危険です。葉などに悪臭があります。

| 花言葉 | 追憶、よきライバル |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 園内全域 |

クマガイソウ(ラン科アツモリソウ属)

葉の間から花茎を出し、茎先にひとつの花を横向きにつけます。袋を下げたような花の大きさは10cmくらいあり、日本の野生ランの中では一番大きい花を咲かせます。名前の由来は、独特の花の形が源氏の武将・熊谷直実の母衣(ほろ=矢よけにかぶっていた布)に見立てられたもの。環境庁により絶滅危惧種に選定されています。

| 花言葉 | みかけだおし、気まぐれな美人 |

|---|---|

| 季節 | 5月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

クリンソウ(サクラソウ科サクラソウ属)

茎の長さは50cmほどですが、ときには1m近くにも伸ばすことがあり、日本に自生するサクラソウ科の植物の中では最も大形です。花色は白やピンク、濃桃色で、長く伸ばした茎先に、3~7段ほど茎を取りまいて車輪のようにつき、サクラソウに似た花を咲かせます。スコットランドの植物採集家ロバート・ホーチュン氏は「日本の植物の中でもっとも美しい花」と讃えたそうです。

| 花言葉 | 物思い、幸福を重ねる |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

ムラサキサギゴケ(ゴマノハグサ科サギゴケ属)

名前の由来は、地面に走出枝を伸ばして覆う様子が苔に似て、花の形がサギの頭に似ていることから。株基部から走出枝を出して広がり、群生し紫色または淡紫色の唇の形状をした花を次々と咲かせます。丈は5~15cm、葉は楕円形で少しギザギザがあり、根ぎわに群生します。

| 花言葉 | 忍耐強い |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

ノウルシ(トウダイグサ科トウダイグサ属)

茎先に輪生した5枚の葉の脇から杯状花序(トウダイグサ科トウダイグサ属に特有のもので、数個の総包片が合わさってできた「杯状」の総包の中に、1本の雄しべからなる雄花多数と1本の雌しべからなる雌花の1個が入った花序)をつける野草です。ウルシ科の植物ではありませんが、茎から出る乳液が皮膚にかぶれを起こすところから「漆」の名がついています。

| 花言葉 | 控えめ、地味 |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

サクラソウ(サクラソウ科サクラソウ属)

茎先に散形花序(花軸の先端に複数の花がつく)を出し、花径2~3cmの紅紫色の花をつけます。花冠は5枚に分かれて真ん中は白く、裂片の先は2つに割れています。環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に選定されています。300ほどの園芸品種がありますが、半数は江戸時代に改良されたものです。

| 花言葉 | 自然の美しさを失わない |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

シャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)

北半球の亜寒帯から熱帯山地までのきわめて広い範囲に分布し、南側では赤道を越えて南半球のニューギニア・オーストラリアにまで達します。特にヒマラヤ周辺には非常に多くの種が分布しています。派手で大きな花に特徴があり、その美しさと豪華さは昔から多くの人々を驚嘆させ、多種多様な交配が行われてきました。

| 花言葉 | 威厳、警戒、危険、荘厳 |

|---|---|

| 季節 | 5~6月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

マムシグサ(サトイモ科テンナンショウ属)

成長や栄養の状態によって花から雌花に変化する性転換植物として知られています。地下にサトイモに似た大きな球根をもち、春になると芽を伸ばします。やがて10枚前後の葉を傘のように広げ、仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる緑色か紫褐色の苞( 葉の変形したもので、花を保護する役割をもつもの)を開きます。

| 花言葉 | 壮大な美 |

|---|---|

| 季節 | 4~6月 |

| 咲いている場所 | 園内全域 |

ヤマシャクヤク(ボタン科ボタン属)

名前の由来は、山に自生しており、中国から渡来した芍薬(シャクヤク)に葉の形や蕾が似ているところから。茎の先に花径4~5cmの白い美しい花を上向きにひとつだけつけます。根は生薬で山芍薬(やましゃくやく)といい、鎮痛薬とされる。 植林による影響と盗掘によって絶滅の危機にあり、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧種に選定されています。

| 花言葉 | はにかみ |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

キジムシロ(バラ科キジムシロ属)

全国各地どこにでも見られるポピュラーな山野草です。茎先に集散花序(最初の花が枝先につき、その下に次々と側枝を出して花がつく)を出し、黄色い花びらを5つつけます。名前の由来は地面に広がる葉の形を鳥の「キジ」が座るムシロに見立てたものです。

| 花言葉 | 明るく輝いて |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

タチツボスミレ(スミレ科スミレ属)

花径は15mmから20mmくらいで、花の色は淡い紫色が中心です。スミレ全般にいえることですが、タチツボスミレの種子には「エライオソーム」をいうアリの好む物質がついており、それを目当てにアリが巣まで種子を運びます。このことから、アリの巣の周辺がスミレにとって苗床のような役割を果たしているとも考えられています。

| 花言葉 | 小さな幸せ、つつましい幸福 |

|---|---|

| 季節 | 4~5月 |

| 咲いている場所 | 草原の国全域 |

ベニヤマボウシ(ミズキ科ミズキ属)

名前の由来は花びらが「法師の頭巾」に似ていることから。ハナミズキに似ていますが、ナミズキよりやや小ぶりな花を咲かせます。ヤマボウシの品種です。紅色の花びらに見えるのは、実は葉が変化したものです。10月頃に直径1~1.5cmくらいの果実が赤く熟します。富士市の「富士ブランド」(「富士市らしさ」を感じさせる素材、特色ある製法・技術、歴史・文化に基づいた産品)に認定されています。

| 花言葉 | 友情 |

|---|---|

| 季節 | 6~7月 |

| 咲いている場所 | 園内全域 |

カワラナデシコ(ナデシコ科ナデシコ属)

別名(異名)はナデシコ、ヤマトナデシコ。高さ数十センチ、葉は線形。夏から秋にかけて淡紅色の花を咲かせます。花びらは5枚で、先が細かく裂けているのが特徴です。秋の七草のひとつであるナデシコ(撫子)はこの花のことを指します。種子は黒色で小さく、食すと利尿効果があります。

| 花言葉 | 可憐な純情、大胆 |

|---|---|

| 季節 | 7~9月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

キツネノカミソリ(ヒガンバナ科ヒガンバナ属)

早春に線形の葉を出し、夏に葉が枯れ、茂った夏草の間からまっすぐ伸びた花茎の先に、橙赤色の花を咲かせます。花の名は、細長い葉の形を山の中でキツネが使うカミソリに見立てられたことに由来しています。有毒植物ですが鱗茎を生薬の石蒜(せきさん)といい、催吐・去痰薬とすることがあります。

| 花言葉 | 妖艶 |

|---|---|

| 季節 | 8~9月 |

| 咲いている場所 | 水の国 湿性の森 |

マツムシソウ(マツムシソウ科マツムシソウ属)

高原の草地などに多い植物で、こどもの国の代表的な野草です。真っ直ぐ伸びた茎の先に青紫色の花(頭花)をつけます。マツムシの鳴く頃咲くためにこのような名がつけられたという説があります。秋には当園「マツムシソウの丘」一面が薄紫色に染まります。

| 花言葉 | 不幸な愛、失恋の痛手 |

|---|---|

| 季節 | 7~9月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷・溶岩長城 |

サンショウバラ(バラ科バラ属)

アシタカツツジと同じく、フォッサマグナ要素植物のひとつ。富士箱根周辺にのみ自生する日本最大の野生のバラです。環境省のレッドリストでは、絶滅危惧種に選定されています。開花してからだんだん色が薄くなり、2日ももたずに散っていきます。

| 花言葉 | 温かい心 |

|---|---|

| 季節 | 6月 |

| 咲いている場所 | 花の谷 湿性の森ほか |

ノハナショウブ(アヤメ科アヤメ属)

菖蒲湯に入れるのはこちらではなく、サトイモ科の「ショウブ」。優美な花形としっとりとした風情が魅力で、色彩の魔術師とも呼ばれるように、花色の変化に富んでいます。アヤメやカキツバタに似ていますが、花弁のつけ根が黄色で、アヤメのような網目模様はなく、葉幅が狭く葉脈がはっきりと隆起している点でカキツバタと区別することができます。

| 花言葉 | うれしい知らせ、優しさ、伝言 |

|---|---|

| 季節 | 6~7月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

トモエソウ(オトギリソウ科オトギリソウ属)

朝開いて夕方に萎む花です。オトギリソウの仲間では大きく、夏に5cmほどの黄色の花びらを5つつけます。 名前の由来は、花弁が巴状(卍のような形)にねじれて咲いているところからきています。 葉に赤い色素毒があり、紫外線にあたると毒性が現れ、触れると皮膚炎などを引き起こしますので注意が必要です。

| 花言葉 | 人気のある、集中力、秘密 |

|---|---|

| 季節 | 7~8月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

ヤマオダマキ(キンポウゲ科オダマキ属)

「苧環(オダマキ)」とは麻糸を巻いた管のことで、距を立てた花の形が似ていることからこの名がつけられました。茎から枝分かれした花柄の上部にいくつかの花をつけ、吊り下がるように咲きます。花びらの一部が空中に突き出して、細長い袋状になった部分(距)が内側に強く巻き込むものをオオヤマオダマキ(大山苧環)といい、黄花のものをキバナノヤマオダマキ(黄花の山苧環)といいます。

| 花言葉 | 協調性 |

|---|---|

| 季節 | 6月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷・放牧広場 |

クサレダマ(サクラソウ科オカトラノオ属)

茎先に円錐花序(下のほうになるほど枝分かれする回数が多く、全体をみると円錐形になる)を出し、黄色い花をたくさんつけます。花冠の先は5つに深く裂けています。熱帯で栽培されるマメ科のレダマ(連玉)に似ている草、ということから名づけられました。また、イオウソウ(硫黄草)の別名があります。

| 花言葉 | 控純情 |

|---|---|

| 季節 | 7~8月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷 |

オカトラノオ(サクラソウ科オカトラノオ属)

茎先に長い総状花序(柄のある花が花軸に均等につく)を出し、白い小さな花をたくさんつけます。白い5枚の花びらは、花の根元でつながっています(合弁花)。 花は茎に近いところから咲き始め、長期間咲き続けます。漢字では「岡虎の尾」と書きます(「~トラノオ」というのは、花穂が長くその周りに花がつくものにつけられる名称です)。

| 花言葉 | 騎士道 |

|---|---|

| 季節 | 6~7月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 全域 |

バラ(バラ科バラ属)

属名の学名「Rosa(ローザ)」は、古代ギリシア語でバラを意味する「rhodon(ロドン)」やケルト語で赤色を意味する「rhodd(ロッド)」が語源であるといわれます。和名の「ばら」は、トゲのある低木の総称である「いばら(茨)」が略されたものといわれます。愛と美の象徴であるバラ。花の色別、つぼみ、トゲにも花言葉があり、あらゆる花のなかでその数がもっとも多くなります。古くから想い人へ気持ちを伝える花として用いられ、花言葉のほとんどが恋愛に関するものです。

| 花言葉 | 愛、美 |

|---|---|

| 季節 | 6~10月 |

| 咲いている場所 | 街 かおりの丘 |

キバナコスモス(キク科コスモス属)

キク科に属する一年草。コスモスの仲間であること、花の色が黄色やオレンジしかなかったことから「キバナコスモス」と呼ばれるようになりました。日本で育つキバナコスモスは草丈30~100cmほど。一般的なコスモスより背が低く、深い切れ込みと幅のきいた葉っぱが特徴です。

| 花言葉 | 野生美、野性的な美しさ |

|---|---|

| 季節 | 6~11月 |

| 咲いている場所 | 街 かおりの丘 |

ポーチュラカ(スベリヒユ科スベリヒユ属)

ポーチュラカという花名は、ラテン語の「porto(持ち運ぶ)」と「lac(乳)」が語源で、茎や葉を切ると乳状の液が出ることにちなんでいるという説や、ラテン語の「porta(ポータ・入口)」が語源で、実が熟すと蓋が取れて口が開くことに由来するという説があります。

| 花言葉 | いつも元気、無邪気 |

|---|---|

| 季節 | 5~10月 |

| 咲いている場所 | こどもの国入口付近 |

マリーゴールド(キク科コウオウソウ属)

マリーゴールドは草丈20~100cmの暑さには強く寒さには弱い一年草です。開花時期が長く初心者にも育てやすい花です山吹色、オレンジ色、クリーム色、黄色などの色があります。花の大きさは4~7cmくらいです。日当たりのよい場所であればよく育ちます。マリーゴールドには医療用と観賞用の二つの種類があります。

| 花言葉 | 可燐な愛情、真心 |

|---|---|

| 季節 | 6~10月 |

| 咲いている場所 | 街広場 まきば |

リンドウ(リンドウ科リンドウ属)

秋の代表的な山野草で薬草としても広く知られています。本州、四国、九州に広く分布し、人里に近い野山から山地の明るい林床や草原に見られます。茎の先や上部の葉の脇に青紫色をした鐘形の花を咲かせます。花は日が当たると開き、翳るとしぼんでしまいます。

| 花言葉 | あなたの悲しみに寄りそう |

|---|---|

| 季節 | 10~11月 |

| 咲いている場所 | 草原の国 花の谷ほか |